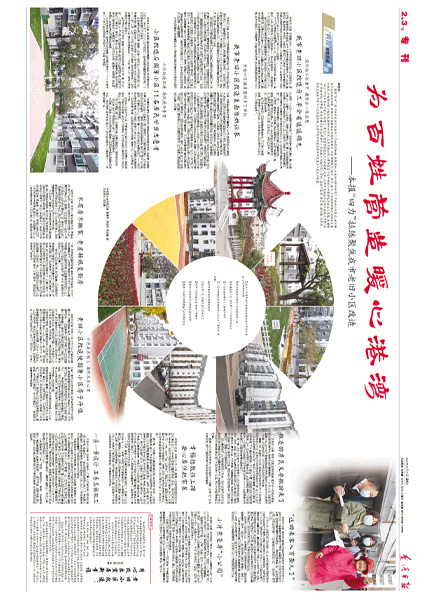

为百姓营造暖心港湾

为百姓营造暖心港湾

——本报“四力”拉练聚焦我市老旧小区改造

编者按:

增强“四力”,是习近平总书记对宣传工作的谆谆教诲、殷殷期盼,也是时代赋予新闻工作者的必然要求。面对瞬息万变的社会环境,新闻工作者要站在浪潮的制高点,不断增强脚力、眼力、脑力、笔力,才能披荆斩棘引领社会发展的潮流,才能稳如泰山起到定海神针的作用。辽源日报社深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,把增强“四力”作为日常工作重点,制度化、常态化,使宣传报道能力不断提高。近日,辽源日报社组织全体记者再次开展“四力”拉练活动,对市委、市政府重点抓的全市老旧小区改造工作进行深入探访,通过下基层、看实情、想问题、记民声,真实反映我市老旧小区改造成果,为我市经济社会全面向好发展注入更多正能量。

设计施工合着干 建管合一除后患

我市老旧小区改造开工率全省遥遥领先

本报讯(记者 田蓓蕾)如今,20多年的老旧住宅小区设施老化、排水不畅、路面破损、侵占绿地、空中飞线等问题已全面解决。开门见绿、推窗现花、整洁舒适,休闲区、功能区、景观区一应俱全,处处焕发着幸福的味道,这是我市旧改小区的新模样。今年截至8月15日,全省老旧小区改造平均开工率19%,我市开工率100%,全省第一。

为大力改造提升城镇老旧小区,让人民群众生活更方便、更舒心、更美好,今年,我市老旧小区改造项目4个,其中续建项目1个,新建项目3个,计划改造小区43个,总建筑面积150.43万平方米,涉及居民23070户。

面对与百姓生活息息相关的重要惠民工程,我市老旧小区改造工作坚持问需于民,好事办好。改造中,以人为本、注重实效,设计施工合着干。副市长吴波,市住建局领导经常深入现场办公,详细了解情况,解决相关问题。共发放居民入户调查表、改造内容选项表、物业费缴费承诺书15000份,选取7个小区9个楼道制作样板间,广泛征求群众意见建议,融入改造方案,以小处着手,力求满足人民群众生活需求。在广厦小区的路面铺设用料问题上,改造方案修改不止4次;在小区楼宇门选择上,按照居民意见,更换不同款式;在景观小品与停车泊位划分上,以小区空间为基础;充分考虑“一老一小”特殊群体需求,在楼内外建设坡道及无障碍设施。

改造后,建管合一除后患。突出建管结合,采取“谁建设、谁管理、谁经营”的物业模式,形成一体化新型运营管理常态化,发挥党建引领作用,打造“红色物业”,消除过去有人建、无人管的管治后患。

由于我市老旧小区改造措施精准有效,不仅群众满意度高,更提高了工作效率,上半年老旧小区改造开工率达100%,位居全省第一。

为啥小区健身器材多了单杠

我市老旧小区改造直面百姓诉求

本报讯(记者 刘红娇)“为啥楼梯里改造就只到二层,你们是不是干的‘面子活儿’?”“健身器材怎么比别人家的薄?质量过关吗?”“饭店后门墙边那堆垃圾桶放好几天了,咋不管管?”10月15日上午,在金三角小区、吉岭小区等正改造的老旧小区,一些居民围住了辽源市住房和建设局的工作人员,张口就是一连串问题冒了出来。

面对直接又辛辣的百姓提问,正在巡视施工进展的市住建局工作人员被“围攻”后仍不急不忙,慢声细语地给大家解释起来:“楼梯里的改造还没完事呢,只是我们要先紧着人手干楼外的活儿,天再冷下去活该干不完了。”“健身器验收时我们会请专家来,如果不合格咱们肯定不让他!”“饭店门口堆放的是他们的厨余垃圾桶,我们会帮着联系城管部门说说这事。”

市住建局的工作人员说,这种被居民追问施工进展的情况很常见。改造中的老旧小区居民大多是老年人,他们不太会使用“高科技”,无法通过手机公众号、微信群等渠道了解施工相关情况,有问题更是不知道该找谁解决,经常逮着个自认为“能管事的”就问。从“楼宇门钥匙什么时候发”,到“健身器材安装得稳不稳”?居民们的问题五花八门,但与百姓生活息息相关,无论哪一件都很重要。

对于这种情况,市住建局工作人员和施工单位的解决方式是多与居民沟通,只要是合理诉求就尽量满足。比如:有居民说没处晾被子,就在小区原计划的健身器材里增加几个单杠,锻炼晒被两不误;有居民反映希望小区的石桌是方形的,说是方便打麻将,但考虑到方桌有四个硬角,小区里老人孩子多,出于安全考虑最后还是选择了圆形桌面……同时,考虑居民关心施工进展和质量的心情,也是作为保证质量的手段,我市还专门邀请居民成为质量监督员,共同参与到对老旧小区的改造工作中来。还在改造小区内设立展示板,把改造内容及成果对比图片逐条展示,方便百姓了解和监督。

群众的眼光是雪亮的,正是因为老旧小区改造“哪儿哪儿”百姓都关心,改造做得好不好老百姓最知道。2019年至2020年的43个老旧小区改造工作都已进入尾声,小区的变化让市民纷纷点赞。国康小区的徐福田为表扬老旧小区改造工作,给市住建局送了面锦旗。她说:“这几个月下来,市里、局里的几个领导,我都认熟了。平常我一普通老百姓上哪认识这些当领导的?还不是他们没有当‘甩手掌柜的’,天天过来看进度、解决问题。施工单位也没有‘糊弄活儿’,老百姓的要求都会认真听。无论是‘监工的’还是‘干活的’,他们都认真考虑大伙儿的需求和想法,这才是真心想给咱老百姓办实事、办好事。”

小区改造环境 居民提升素质

小区改造后国康小区11名居民甘当志愿者

本报讯(记者 张莹莹)曾经老旧的国康小区改造后,听说居然有了大变化!“房价涨了,大伙儿也不搬走了,每栋楼都有重新装修的呢!”小区志愿者戚善秋对记者说。

这话得咋说呢!在辽源,国康小区是一座历经32年风雨的老小区。掰着手指头算,这里也就11栋住宅楼、600来户居民,还多为老龄化群众。“又老、又破、又旧!小片荒、乱停车、垃圾遍地,很多家都搬走了,有的空着房子根本没人住,要么就是租出去……”小区“老人儿”、家住4号楼的居民王鹏大倒苦水。

全市老旧小区改造后,国康小区也旧貌焕新颜。经过“拆、建、添、改、修”,小区路、水、热、电、网及楼体粉刷、楼内防水全部被改造,这里不仅增设了门禁系统、停车位、景观小品、户外家具、无障碍设施,破旧木制的单元门都被换成了金属楼宇门。小区物业采取“谁建设、谁管理、谁经营”的模式,由施工单位所属物业接管。

这样的服务模式,居民表示很满意。但问题还是来了——小区是变新了,大家不去共同呵护,时间长了不还得“走老路”。

“我看见乱停车、乱扔垃圾、随地吐痰的现象还发生,我就想,总得做点事儿吧!比如给小区里老人跑个腿啥的,大伙提点意见建议,也不能总去找物业和街道吧!”“是呀,党和政府给咱换新貌,咱们这‘里子’也不能差呀!”戚善秋与大伙“嚓呼”着,一个新点子就这样冒出来了——“我们报名要当志愿者!不为别的,就想为‘新小区’出份力。”戚善秋和居民共11人来到街道“报道”,经街道开会研究同意,国康小区11名志愿者“光荣”产生。

还别说,这些日子以来,志愿者们忙得不可开交:扶老携幼、帮扶困难户、环境卫生监管、规劝不文明停车,主动参与表达居民诉求,形成改造合力,提升居民满意度。

“有了志愿者,跟‘上边’沟通更方便,这事还真挺好。”居民李玉珍说。

“说实话,我们不想再回到从前了!”志愿者宗桂琴说。

太阳能、小绿地,文化与文明共建,国康小区百姓幸福生活指数日渐升级。“每到傍晚,茶余饭后,路灯下,我们结伴散步,心情老美了……”戚善秋抿嘴一乐。

不买房不搬家 老屋转眼变新房

本报讯(记者 宋淞)从曾经道路坑洼、满是杂物、四处飞线的大杂院,到现如今绿树成荫、几步一景的花园式小区,国康小区这座建于20世纪80年代的老旧小区的变化着实让“老”居民们体验到了“老屋转眼变新房”的快乐。而这一系列改造的故事都图文并茂地记录在了小区门口的展示牌上,时刻提醒着居民们自觉维护这来之不易的成果。

30多年来,国康小区存在楼体老化保温性能差、绿化带里杂物堆积、单元防盗门形同虚设、网线如蛛网交错凌乱等问题。为此,居民们怨声载道,彼此间没少闹意见。“那会儿别说散步了,就连个干净地方都没有,简直是一言难尽!”想起以前的日子,70多岁的罗大爷感慨道。现如今,走进国康小区,让人有种惊艳的感觉。小区改造以来,楼里楼外粉刷一新,破损路面重新修缮,停车位规范有序,水污分流问题解决了,头顶的“蜘蛛网”不见了,规划合理的绿植、古色古香的长椅,这些看得见的变化,让小区居民们为老旧小区改造点“赞”叫好,感谢政府为百姓办了件大好事。

“老旧小区改造以来,我们国康小区的居民们幸福指数不断飙升,生活质量发生了质的飞跃。好多老邻居们既不张罗卖房了,也不惦记搬家了。晚饭后,我们也有地方出来散步了,心情太美了!”说起小区近期的变化,居民戚善秋有说不完的话,当年搬进新家的喜悦在30年后再次袭来。经过改造后的国康小区焕然一新,小区居民们纷纷感叹小区的变化让大家既有“面子”又有“里子”,感觉自己好像搬进了新房子。

小区美在面上 居民乐在心里

老旧小区改造使国康小区房子升值

本报讯(记者 刘彬)10月15日上午,记者来到国康小区,平整的路面、焕然一新的居民楼、整齐划一的停车区域……这些高端小区的“标配”如今已经在国康小区得到普及,居民们的居住环境有了质的飞跃。

国康小区建于1988年,共有住宅楼11栋,居民689户。由于建筑年代久远,设施老化、绿化缺失,小区路面坑坑洼洼、墙皮脱落严重,小片荒遍布小区各个角落,车乱停、垃圾乱堆……破旧的居住环境让居民苦不堪言。市住建局在老旧小区改造工作中把握关键重点,施行“一区一案,一楼一案”,因地制宜对小区进行全面改造。既解决小区内水、电、气、路等基础设施年久失修的问题,又补齐小区绿化、公共休闲场所、停车区域等方面的短板,将居民的住、行等进行全新升级。实行了“四网合一”,打破小区单一通讯企业服务局面,将所有弱电进行全面改造,剪掉盘根错节的老化电线,既美化了外观,又方便了百姓。用小区居民的话来说,这次改造很“接地气儿”。 7号楼的居民徐福田向住建局赠送了锦旗。她说:“我认识王局长和李局长,他们几乎每天都来,工作做到家了,要不是经常下到基层,我们小老百姓哪能认识到局长啊。”

志愿者马淑芬每天主动清扫并监督小区卫生,指挥规范停车,看着小区里每天发生的变化,她看在眼里、喜在心上。她激动地说:“以前我们这儿是物业弃管小区,现在由正规物业公司接管。小区规范了,环境也好了,居民在小区内生活得更安全、更舒适,房子随之增值了,也不打算卖了!”言语间洋溢着满满的幸福感。

搬走的居民又要搬回来了

本报讯(记者 高琳)平整洁净的路面、整齐划一的电线管道、规划有序的停车位、种类齐全的健身器材……10月15日,记者走进国康小区,如今已不是曾经破旧的样貌,眼前不远处孩子们在草坪上玩耍,正在锻炼的老人们不时传来阵阵欢声笑语。

国康小区,始建于1988年,在经过岁月的洗礼中,小区功能设施逐渐老化不全,给常住于此的居民带来诸多不便。在小区生活了20多年的戚善秋告诉记者:“原来小区环境乱糟糟,楼下私搭乱建、垃圾乱堆、下水道说堵就堵,污水直往外冒,这些都让我们居民苦不堪言。如今,政府来帮我们整治改造,这些问题都得到了彻底地解决,小区里的太阳能路灯在夜晚更加明亮,大伙儿也都愿意出来散步聊天,邻里间的感情也更亲近了。”

据了解,在这次改造中,市住建局对小区内破损老旧的道路、排水、供热、供电、通讯、网络等系统与管网进行改造。增设门禁系统、停车位、景观小品、户外家具、无障碍设施等,并进行外立面粉刷、楼道内改造、屋面防水改造,同时将木质破损楼宇门更换为金属楼宇门,提高小区内居民安全感。

正忙着装修的205号楼居民张汉玲说:“我们这原先好多已经搬走的老邻居都已经开始重新装修房子,准备搬回来住,如今我们小区的环境和配套设施不比其他新小区差,所以大家都愿意留在这里。”

国康小区只是全市老旧小区改造的一个缩影,这种“改”出来的新生活,使广大居民获得了实实在在的幸福感。

幸福指数往上蹿安心居住把家装

本报讯(记者 汪琳)10月15日,国康小区四号楼居民张汉玲正忙着给住了30多年的老房子重新装修。她说:“原本我家打算换个新房子,但自打市里开展老旧小区改造工程后,我们小区真是一天一个样。‘空中飞线’上桥架了,隐秘又安全,路面也变得平整干净,不仅有太阳能路灯、凉亭、花坛,还有规划有序的停车位,生活的幸福指数蹭蹭往上蹿,所以我们哪也不去了,就在这儿住。”

据了解,为完善小区基础配套设施,将旧居变“新家”,让老百姓住得舒服、舒心,市住建局对国康小区内破损老旧、坑坑洼洼的道路,以及经常跑冒滴漏、故障频发的排水、供热、供电、通讯、网络等系统与管网进行改造,实行移动、联通、电信、吉视传媒“四网合一”,便于应用维护。此外,还增设了景观小品、停车位、公共户外家具、无障碍设施等,并进行了外立面粉刷、楼道内改造、屋面防水改造。特别是针对小区住户老龄化严重的情况,特意将木质破损楼宇门换成了“一户一把钥匙”的金属楼宇门,确保老年人享受便利生活的同时不失安全感。

一个月前,国康小区在辖区南康街道的提议下,组建了业主主动参与、“一人专管一栋楼”的志愿者服务队,负责清扫小区环境卫生、调解群众矛盾、劝导文明停车等工作,努力营造“共建、共治、共享”的小区治理新局面。“有时候我忙不过来的话,就把老伴儿叫上。他虽然不是志愿者,但干得比我还认真,这都是为了保持小区的新面貌,守住家的感觉。”志愿者马淑芬说。

一区一案设计 五易其稿施工

本报讯(记者 田美琦)记者进入广厦小区首先映入眼帘的是一条大斜坡,坡度近40°。“修这条路的时候争议老大了,有说要水泥路面的,有说要沥青的,整修方案就改了四、五次。”市住建局局长王魁祥指着脚下的路面边走边对记者说。

与其他老旧小区不同的是,该小区依山而建,坡道居多,且空间狭小,因为没有排水系统,路面经过长期的雨水冲刷变得坑洼不平,加上陡峭的倾斜度让人有种爬山的错觉。在通往居民楼的道路上也是断层严重,好似小小的“悬崖”,让人左右为难。在制定小区改造方案的时候,市住建局和负责广厦小区改造的中庆建筑遵循“一区一案”原则,充分征求居民的意见,修建方案不断修改。现在小区主干路修筑了柏油路面,并且在修筑的过程中尽量将路面下沉降低坡度;两边通往居民楼的“悬崖”也被改造成了水泥大台阶;居民楼前铺设了整齐的红地砖,再搭配上新修建的排水沟、路边石,如今居民进出无需再“翻山越岭”,通畅的道路让人走在上面,脚步都不自觉地轻松了几分。

从修建道路,到“飞线”“隐身”、居民楼统一“制服”、安装照明路灯、增设健身器材、修缮休息连廊……脚下平坦,视野开阔,身心愉悦,老旧小区改造工程提升的不只是城市面貌,还有老百姓的生活品质。

“这回来客人有面儿了”

本报讯(记者 季式学)挂满红布条的百年老树,有序安放的十二生肖石刻,大有寓意的健康园、长寿园、幸福园,供人休闲放松的百米长廊,还有平整的塑胶羽毛球场……想到这些画面,有人会说这里是公园,然而这却只是一个改造后的辽源老旧小区——政府新(濒河苑)小区。

10月15日,记者来到了政府新小区,80岁的居民张茂献和老伴儿吕凤云正在户外健身,谈起小区的变化,他感慨地说:“我家在这儿住了20多年,刚搬来时小区环境还不错,可年头久了这里被弃管了,居民也就‘破罐子破摔’,霸占绿地开垦小片荒,头上空中飞线,还有人把垃圾顺窗户往外扔。我生活的小区乱得不成样子,我的心里很难过。真没想到,市里老旧小区改造,建设者们不辞辛劳把我们小区进行翻新,环境好了,我对未来有了奔头,可得好好享受晚年生活。”

政府新小区的面儿让人觉得舒服,打开崭新的楼宇门,雪白的楼道墙壁映入眼帘,“四网合一”入柜,既规矩又美观,看着让人得劲儿。

“以前来个亲戚朋友都不好意思往家领,楼道脏乱差,怕传出去让人笑话,如今环境改善了心里也有了底气。大家都能自觉维护环境,生活在这个小区幸福感爆棚。”政府新小区12号楼居民周女士说。

小片荒变身“小公园”

本报讯(记者 闫书御琳)“老刘,一起去小公园聊会儿去?”10月15日中午,退休老人苏炳江找到街坊老刘,一起到“小公园”里“侃大山”。他们所说的“小公园”便是政府新(濒河苑)小区内的健康园。

健康园以前可不是“小公园”,而是小区内一块占地面积广大的“菜地”。这块地原来是小区楼群之间的一块空置地,被小区住户你圈占一块儿、他圈占一块儿,“开发”出来变成了菜地。“菜地”周边的小区居民意见非常大。

因为这块“菜地”,市住建局、社区居委会先后多次与小区居民进行过交涉、征求改进意见,上门做思想工作。“菜地”改造终于获得了小区内居民的广泛支持,被提上日程。经过各个部门共同努力,“菜地”终于清理干净,地块被平整一新,空地周边种植绿化树,树木之间铺设了草坪。考虑到小区老龄化程度高、休闲娱乐设施缺乏的问题,在“菜地”中间不适宜种树的空地上,铺上了塑胶地面,并建设羽毛球场,供居民休闲和锻炼。

从前臭不可闻的“菜地”不见了,一个花红柳绿、干净整洁的健康园呈现在小区居民面前,这让小区居民欣喜不已。如今健康园内每天都有小区居民以及周边群众前来健身、锻炼、“侃大山”。

老旧小区改造:用心改出宜居新幸福

本报记者 徐楠

提起现在的城镇老旧小区,曾几何时,如雨后春笋般出现的他们不“老”也不“旧”,在早期的经济发展和城市化进程中,极大地改变了居民居住条件和城市面貌,提高居民生活水平和城市现代化程度。只是随着时间的推移,20多年过去,受限于当时的设计理念、建筑水平和建筑用材等因素,老旧小区才暴露出问题,成为城镇居民住家生活的烦恼,居民强烈希望老旧小区改造变身。

作为关乎民生和发展的重点工程之一,我市老旧小区改造工程从满足居民安全需要和基本生活需求的基础类改造,到满足居民生活便利需要和改善型生活需求的完善类改造,再到丰富社区服务供给、提升居民生活品质、立足小区及周边实际条件的提升类改造,均在有条不紊地积极推进中。

道路、排水、供热、供电、通讯、网络等路网改造;增设绿化、照明、环卫设施、安防系统、健身器材、景观小品、停车位、石桌石凳、无障碍设施及更换楼宇门;外立面粉刷、楼道内改造、屋面防水改造;施工单位所属物业企业接管小区物业服务……老旧小区改造前普遍存在的配套设施严重老化、小区内停车位不足、绿化植被破损严重、休闲娱乐设施缺乏、污水及雨水排水不畅、楼房屋面漏水等问题,经过“一区一案”改造,均得到解决,基础配套设施得到完善。

像是政府新(濒河苑)小区的羽毛球场、网线桥架;国康小区的无障碍设施、蘑菇亭景观小品;吉岭小区的塑胶健身场、棱纹防滑座……以崭新面貌示人的老旧小区体现出贴心的设计理念和用心的施工改造,切实改善居民的居住条件,提升居民的生活品质,赢得了广大市民的交口称赞。

其实,城镇老旧小区改造深得民心,最重要的是房子承载的是一个家,涵盖的是一个生活场。在每个中国人的心中,都希望拥有一个可以遮风避雨的暖心港湾,家和生活的意义在他们的心中无比重要。我市老旧小区改造工程在理解这个“家”的含义上,情系群众、为民服务,建设美丽宜居的现代化小区,让群众的幸福感得以提升,让群众的安全感得到保证。

本版图片由本报记者 夏景明 吴培民 侯远鑫 摄

本版策划 咸凯慧