走基层 看丰收 聚力量 促振兴

走基层 看丰收 聚力量 促振兴

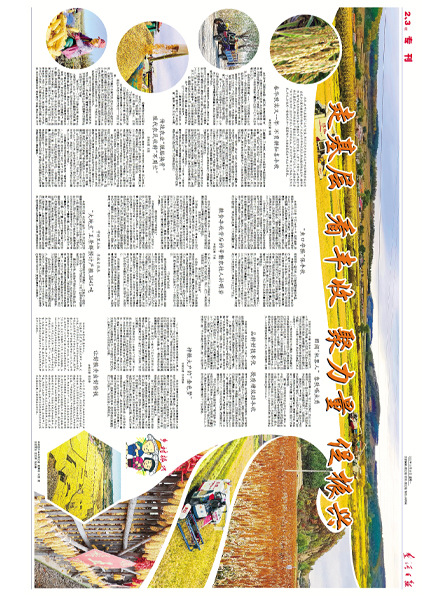

今年,我市认真落实“三农”政策,牢记习近平总书记关于把保障粮食安全放在突出位置的重要指示精神,广大农村干部和农民认真把握好精选良种、播种面积、增产技术和防病防灾各个重要环节,通过好政策、人努力、天帮忙,全市粮食作物又喜获大丰收,预计粮食总产量达到32亿斤,比去年增产2亿斤。本报结合记者“四力”拉练活动,组织记者深入乡村田间地头,采访农村干部、农业科技人员和农民。今天,本报用一幅幅照片和一篇篇稿件,为读者呈现全市农业丰收景象。

春华秋实又一年 不负耕耘喜丰收

本报记者 徐楠

金秋时节,田野的金黄一望无垠,饱满的稻穗“笑”弯“腰肢”,澄黄的玉米颗粒饱满,丰收的喜悦催人奋进,农民抢抓晴好天气忙收割、忙晾晒,辽源大地一片繁忙景象。今年我市粮食产量预计达到32亿斤,比去年增加2亿斤。

走进东丰县黄河镇“一六八”农机种植专业合作社,先人一步收获的高品质稻米,已经按排单顺序陆续发货,活跃于粮食产品市场。据负责人孙德义介绍,合作社获得政府专项资金扩建育苗大棚,育苗面积扩大了;新吸纳20余家农户入社,种植面积、劳动力充足了;产收全程机械化、专家指导、科学施技、严格把控,各个环节不脱轨,种粮的心踏实了;抢抓秋收好时节、抢先上市,稻米价格体现价值了,合作社的百万斤高品质水稻产销两旺。

像“一六八”农机种植专业合作社一样,众多辽源农民进行农业生产都离不开政策帮扶、个人努力、科技加持等重要因素叠加,至此才能实现粮食的稳产丰收。

惠农政策好,种粮有底气。我市深入贯彻中央、省委农村工作会议和中央一号文件、省委一号文件精神,深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,严格落实吉林省2021年度粮食生产目标,超指标实现粮食播种面积340.53万亩。各级各部门认真履行工作职责,从资金、技术、物资、安全等方面着手,加强农田基础设施建设,提高农业机械化水平,全力以赴抓好粮食生产,稳住“三农”基本盘,保障粮食安全,让广大农民种粮创收有底气。

人勤春来早,功到秋华实。农谚有道“春耕不肯忙,秋后脸饿黄”,春耕、夏长、秋收与冬藏,天道酬勤、不负耕耘。针对今年春季气温回暖快的特点,市农业农村局则是召开专家会议,提早研判、提早部署,“保姆式”服务突出“六早”,即科技早培训、物资早准备、农机早检修、市场早监管、服务早落实、病虫害早防控,为广大农民做好备春耕指导报务。4月22日,资金、种子、底肥全部到位,农机具检修到位,备春耕工作全部完成。玉米、水稻均在适播期内完成春耕播种任务。高标准完成春耕生产,为全年粮食丰收奠定坚实基础。

保护“地利”,抢占“天时”。科技作用尤为重要。我市在保护土地的基础上,积极推广绿色增产技术,用科技保护良田、用科技防控灾害,进而实现绿色增产。全市通过推广测土配方施肥技术,建立化肥减量增效示范区16个,实现测土配方施肥覆盖率100%;更换农药高效喷头,推广精准施药技术30万亩以上;开展粮豆轮作试点4.3万亩;落实保护性耕作面积12万亩。农业部门加强防灾减灾工作,联合气象部门累计开展人工增雨作业17次,有效规避旱情影响;开展水稻稻瘟病防治,实施无人机飞防作业;安装空杀虫灯、诱捕器,全年无草地贪夜蛾虫害发生。

此外,农业部门还制定下发了《辽源市秋季农机安全“百日攻坚行动”方案》和《辽源市切实加强秋收期间安全生产工作的通知》,组织力量深入村屯、田间地头,宣传指导农机安全操作规程,加密执法检查频次,治理拖拉机无牌行驶、无证驾驶、没有反光贴等问题,做好秋收指导服务,全力确保安全丰收。

春华秋实又一年,一分耕耘、一分收获,一年的辛勤劳作换来大自然的馈赠与丰收的喜悦。走过一春又一春,砥砺奋进、天道酬勤,以奋斗的姿态迈向新征程,期盼明年仍是好时节,不负耕耘再丰收!

传统农业“脱胎换骨”现代农民收种“不用忙”

本报记者 王超

随着新型农业经营主体的壮大,农业合作社使传统农业 “脱胎换骨”,走向标准化、规模化、市场化, 实现了农业增效、农民增收。

今年的收成如何?新时代的新农民应该啥形象?土地托管、粮食银行、三产融合又是咋回事儿?10月13日,记者在东丰县大阳镇廿方地村一一找到了答案。

当日天气晴好,秋高气爽。在廿方地村五组的玉米地, 收割机与拖拉机正联合进行玉米作物的收割作业。收割机沿着玉米垄匀速前进,瞬间就将秸秆和玉米分离,秸秆直接被粉碎,而玉米则被输送进机斗内。三五分钟的工夫,两条玉米垄就收割完成。驾驶员将装满了玉米的收割机开到拖拉机的一侧,升起机斗,将金灿灿的玉米倒进拖拉机的斗车内。

偌大的玉米地,算上收割机和拖拉机驾驶员,现场只有4个人参与收割。看着记者诧异的眼神,东丰县博瑞农机种植专业合作社理事长苏振财给记者进行了现场“科普”。

“推动农村一二三产业融合发展,是党中央对新时代‘三农’工作作出的重要决策部署,是实施乡村振兴战略、加快推进农业农村现代化的重要举措。基在农业、惠在农村、利在农民是一二三产融合发展的内在要求。传统种植是农民自己种地、自己收,累到筋疲力尽,收成要看运气、销路也成难题。而托管给合作社,采取统一整地、耕作、品种、播种、田间管理、收获等一条龙机械化作业,改变了传统的耕作模式,便于大型农业机械田间作业,提高了机具利用率、降低了生产成本、节省了劳动力。因全程机械化作业,使粮食生产进一步规范化,提高了粮食品质、开拓了农产品市场,有效解决了玉米产前、产中及产后的一系列影响产业发展的问题。收割之后,玉米被直接送往‘粮食银行’存储,卖出之后,农户份额收钱。换言之,廿方地村的父老乡亲,自己的地无需自己种,甩手当家、坐等收钱。曾经的‘面朝黄土背朝天’的耕种模式一去不复返。”苏振财说。

2013年,39岁的苏振财带着在外打拼多年的积蓄、怀着让家乡父老过上好日子的梦想,回乡创办了东丰县博瑞农机种植专业合作社。合作社成立以来,大力推广土地托管,实行种植品种优质化、生产规模化、经营市场化,如今,已实现了产供销三位一体的新模式。在土地托管基础上,集农业生产资料供给、农作物生产技术指导、农机作业服务、农产品销售、秸秆综合利用于一体。

目前,该合作社已建起全程机械化新型经营主体,购进大中型农机设备56台套,其中大型拖拉机16台、玉米收割机5台、玉米免耕播种机6台、植保机6台、秸秆捡拾处理机12台、深松整地机8台、大型翻转犁3台。紧紧围绕玉米产业,坚持以市场为导向,强化服务功能,推进社会化、市场化进程,加快农机化新技术、新机具推广应用,提高了农业综合生产效率,增加了收入。合作社以促进共同致富为宗旨,在东丰县大阳镇廿方地村及周边地区开展耕整地、种植、耕作、收获、销售、管理、新技术、新机具推广等综合服务。2019年在大阳镇廿方地村实施了整村托管,种植面积已达到7600余亩,合作社实现经营收入912万元,利润53万元,带动农户203户。2018年,合作社年被评为“县级农民合作社示范社”,被县农广校列为新型职业农民培训实训基地。2019年,被评为“省级示范社”。

大阳镇廿方地村五组村民张世伟说:“俺家有4口人,24亩土地。老母亲上了年纪,孩子上学,我是村委会的会计.以前,每年春种秋收我和妻子都忙得焦头烂额。自从2018年把土地托管给合作社,一年四季什么都不用我们管,不仅降低了生产成本,而且还有保底产量。年末按照托管面积扣除合作社托管费用获得全部收益(土地收益+政府补贴+合作社分红)。俺家平均每年都能收到一万七八千元钱,比原来至多不少。真得感谢党和政府的好政策、感谢合作社理事长苏振财带领俺们走向小康致富路。”

“虫口夺粮”保丰收

本报讯(记者 于芯)金秋十月,稻菽遍野,硕果盈枝。10月12日,记者走进了弥漫着丰收气息的龙山区工农乡大良村。放眼望去,金黄的稻田、饱满的稻穗,还有轰鸣着作业的机械,着实一派繁忙景象……正在田间与工人忙碌着抢收水稻的大良村福库合作社负责人刘福库,指着自家120多亩的稻田感慨地对记者说:“插秧时因潜叶蝇虫害的大面积发生,这地差点没减产,是市植物保护站农技人员帮我根治了虫害,每亩水稻可挽回稻谷损失200公斤以上,才有了今秋的好收成。”

6月中旬的一天,细心的刘福库到合作社的稻田间查看水稻长势,发现插后不久的秧苗出现了底部叶片大面积枯死、腐烂现象,且多数地块的秧苗仅剩下个芯了。心急如焚的他第一时间联系到市植物保护站站长于维波。于维波立即带领农技人员来到田间,指出稻苗萎蔫、叶上出现白色长条状斑痕是水稻潜叶蝇虫害所致,当即提出防治办法。为实现“虫口夺粮”保丰收,植保无人机对合作社的稻田进行了精准施药;为提升防治效果,于维波与农技人员每天在田间密切关注虫害动态。经过药剂防治的水稻秧苗一周后全部返清,十天后就重新分蘖,郁郁葱葱一望无垠,让刘福库重新看到希望。

市植物保护站多年坚持“预防为主、综合防治”植保工作方针,积极开展农作物病虫害统防统治工作,今年更是以“早发现、早防治”的防控策略,多措并举,科学防控水稻稻瘟病、潜叶蝇虫害、草地贪夜蛾、大豆食心虫等病虫害。为扎实做好本级病虫害防灾减灾工作,他们加强监测预警,进一步推广应用各项绿色植保技术,在最佳防治时期开展防治,有效防止了病虫害的传播、蔓延,保证了育壮苗、插好秧、管好田,为水稻等农作物丰产增收打下了坚实基础,为辽源农业高质量发展提供植保担当。

据了解,今年该站利用专项资金推广植保无人机,在市本级开展农作物病虫害,统防统治面积达到4700亩次。其中,防治水稻稻瘟病3000亩次,防治水稻潜叶蝇500亩次,防治大豆食心虫1200亩次;更换农药高效精量喷头500个,装备施药机械500台,并在保证防效的前提下可节省农药15%—20%。市植物保护站还在部分区域的作物、品种上推广了杀虫灯、杀虫板等物理杀虫技术,最大限度减少了病虫害损失,保障了农业生产安全。

粮食丰收背后的辛勤农技人孙明岩

本报记者 于淼

在东辽县建安镇,有这样一位专家,凭借过硬的学识本领、精益求精的钻研态度,在农民增收致富的道路上诠释着农技人的使命担当。

致富路上的“引路人”

孙明岩1989年大学毕业后,带着让农民们“种得精、卖得好、腰包鼓”的初心,返乡回到东辽县建安镇,就职于农业技术推广站。32年来,孙明岩心无旁骛钻研技术指导、试验示范及推广工作,为农民科技种田提供了大量实用可行的方式方法,共计完成了195项试验工作,所筛选推荐的优良品种普及建安镇累计达到290万亩,良种推广1900万市斤;测土配方施肥法推广20年,累计达到200万亩,节本增效累计2亿元。结合建安镇的种植特点,孙明岩通过调整种植结构、普及新栽植技术等方式,将建安镇的香瓜、葡萄、地瓜打造成了响当当的品牌,让建安镇的致富路走得更加宽广、顺畅。

随叫随到的“庄稼医生”

孙明岩的农业技术在建安镇是出了名的好,从备耕到秋收,农户们都离不开她。村民们说,孙站长技术硬、责任心强,平时谁家找她,总是一个电话就到,从不推脱。但是作为记者的我想一睹孙明岩的风采,却难上加难,因为孙明岩不是在田间地头忙着,就是在去田间地头的路上,总之就是一个字,忙!孙明岩告诉记者,从1998年当上站长后,自己没休过周末,一年中有200多天都在地里忙。现如今是秋收时节,正是农民一年中最关键的时候,也是自己最忙的时候,她的电话每天从早到晚响个不停。白天忙不过来,就晚上回家集中回复微信里的咨询信息。这样的忙碌说不辛苦是假的,孙明岩最累的时候,瘦到只有82斤。她自嘲地说,别人都说年纪大了睡眠浅,但自己从来没有这个困扰,每天都是“秒睡”,一是白天太累了,二是也必须得睡得好,第二天才有精神继续下田。孙明岩说,大家什么事都找她,是对她的信任,所以,成为一喊就来的“庄稼医生”,自己乐此不疲。

授之以渔的“农技老师”

俗话说,授之以鱼不如授之以渔,孙明岩更是用实际行动诠释着这个道理。要想让农民们的腰包鼓起来,最重要的是让他们的知识库丰富起来。于是,孙明岩利用农闲时间开展培训会,一年至少十几次。同时,还利用微信群等方式,将自己多年来最宝贵的种植经验、技术知识传授给大家,从思想观念的改变、生产理念的转化、现代化机械的使用等方面,都将建安镇的农业推向了一个新的生产状态。

“不合格”的妈妈

虽然孙明岩的所有角色都可以做到极致,但回到家庭中,谈起“母亲”这个角色,却总是愧由心生。孙明岩说,儿子8岁就开始自己生火做饭,初中念寄读学校,自己常常忙得没有时间照顾他。记得有一次儿子在她的办公室写作业,天都黑了也迟迟不见她回来,而办公楼的工作人员误将楼门上了锁,不知所措的儿子就试着从窗户栏杆钻出来,终于从一个小缝隙中挤了出来。等孙明岩忙完回来,在漆黑的乡间小路上,远远地看见儿子背着书包的背影。这件事虽已过去多年,但现在想起那个带着点倔强和委屈的小小背影,孙明岩仍然觉得如鲠在喉。作为一个母亲,她说自己实在不合格,在生活方面给予孩子的关心和照顾太少。不过若是重来一次,她还是会将重任扛在肩上,恪尽职守、无愧初心。

采访的最后,孙明岩满眼憧憬地说起了自己的梦想。她说,我的梦很简单,就是希望有一天,我拄着拐棍走进村民家中的时候,他们的家中,鸟语花香、有花有树、生活富庶,日子过得祥和安康。

守好黑土地 丰收自然来

“大地主”王景辉预计产粮3845吨

本报讯(记者 刘红娇)金秋10月,东辽县云顶镇景辉家庭农场的近30台套农机正在长满玉米、大豆、水稻、藜麦的农田里忙碌,24小时歇人不歇机地全力抢收,预计也得近20天才能收完。据景辉家庭农场的农场主王景辉保守估计,这8000亩地可产粮3845吨。其中,产量最为喜人的是4000多亩玉米,每亩产量高达1700斤,足足比往年多产400斤。

如此喜人的产量,来自于王景辉对黑土地的珍惜和保护。东北黑土地被称为“土地中大熊猫”,但这个极其适合种植农作物的珍贵沃土正在被过度消耗,黑土层越来越薄。为保护这个珍贵的“大熊猫”,景辉家庭农场确保耕种的任何环节都是纯“绿色”。耕地深翻,建立良好的土壤构造;农肥“管饱”,建立秸秆喂牛、牛粪养蚯蚓、蚯蚓粪肥田的绿色循环;秸秆肥田,全量还田把秸秆变废为宝;生物防虫,用赤眼蜂防治病虫害;大鹅除草,探索鹅田玉米的除草肥田养鹅丰产新模式……正是这一桩桩一件件,在每一个环节把好关,才有了坚持保护性耕种的可行性。

算好经济账,走绿色环保的长远发展之路。王景辉并不满足于今年的大丰收,他还在继续尝试保护性耕种技术的新突破,不断探索更多可能性。耕种、养殖、肥料的循环供养链和鹅田玉米绿色种植模式,以及附加产品增收等都是他探索的方向之一。王景辉努力在投入和产出中算好经济账,并以自身实践成果带动周边农民共同进行保护性耕种,为如何开展保护黑土地趟出了一条可行之路。

经过多年努力,王景辉的家庭农场规模越来越大,保护性耕种模式越来越成熟,引来更多人的学习和效仿。王景辉说:“我是土生土长的东北农民,爱护黑土地、为子孙后代留下这片沃土,是支持我这些年努力的动力,更是我最衷心的期待。”

田间“机器人” 春秋唱主角

本报讯(记者 于蕾 任乐天)正值秋收好时节。10月12日,阳光明媚,金风送爽。东辽县白泉镇永清村三组风吹稻浪、缕缕飘香,刚从水稻收割机上下来的边振华满脸喜悦,忙着和记者展示他的田间“机器人”:“今年是个丰收年,我这农机装备又派上大用场了!”

从人工耕作向机械化作业靠拢,边振华看到了农机装备带来的实实在在的好处。边振华是东辽县汇民农机合作社负责人,从2012年起,边振华便借助农机装备作支撑,不仅使种地数量连年增加,而且农机设备也从一台收割机、三台拖拉机、三台联合整地机增加到如今的58台,总价值超千万元,合作社成为吉林省农业全程机械化新型装备主体。边振华给记者算了一笔账,人工插秧每亩地要150元,人工收割每亩地要200多元,而机械插秧、收割每亩地都只需100元。“有了农机帮忙,我这5500亩旱田和1500亩水田算下来得省多少钱,而且机械作业还省时,天冷之前就都利索了。”边振华说。

春种秋收,手中有“机”,心中不慌,层出不穷的农业机械闪亮“登场”,为农业现代化插上了腾飞的翅膀。机械化作业不仅省时省工、提高了效率,而且减少了化肥使用量,改善了土壤板结,起到了抗旱抗涝等作用。

据了解,我市现有农机合作社254家。其中,资产在200万元以上的农业全程机械化新型装备主体49家。市农业机械管理总站站长蔡柯勇向记者介绍:“2021年全市农机化工作进行了量化、细化,层层落实责任到县(区)农机部门。去年我市综合机械化作业率是91.85%,今年计划农机耕、种、收综合机械化率达到93%以上。”

品种好技术优 提质增效助丰收

本报讯(记者 任乐天)十月,又到了一年中的黄金收割期。今年,为促进全年粮食丰收,充分发挥科技对农业增效和农民增收的支撑作用,市农业农村局发布《辽源市2021年农业主导品种和主推技术》,大力推广农业新科技、新品种,保障我市农产品增产增收。

从“靠天吃饭”到“知天而耕”,依托农业好品种、新技术、新模式,我市农业生产更加科学高效。推广优良品种。玉米如辽科38、辽玉1、翔玉系列等,水稻主要推广旭粳6、吉粳816、稻花香2号等,良种覆盖率达到99%以上。推广减肥增效技术。推广测土配方施肥技术,建立化肥减量增效示范区16个,检测土样2800个,实现测土配方施肥覆盖率100%;同时,推广玉米机械化智能定量施肥技术,玉米缓控释肥料、功能性肥料应用技术,实现了节肥增效;推广节水保墒技术模式。推广水稻旋耕抗旱节水栽培、玉米秸秆覆盖保护性耕作、玉米秸秆碎混还田等技术95万亩以上。同时,提早预防病虫害,实现虫口夺粮。加大草地贪夜蛾防控力度,安装空杀虫灯10台、诱捕器3422台,实现草地贪夜蛾村级监测全覆盖;推广病虫害统防统治、生物防控技术。开展高效农器械替代,更换农药高效喷头5000个,推广精准施药技术30万亩以上;强化农业防灾减灾。有效应对旱情,联合气象部门累计开展人工增雨作业17次;加快作物生育进程,喷施植物生长调节剂103.5万亩次。

市农业农村局通过宣传推广增产品种、技术,采取农机农艺相结合、生产和生态相衔接、质量和效益相统筹方式,大力推广粮食生产适应性新技术,粮食生产综合性技术到田率达到80%以上,为我市农业高质量发展打下了坚实基础。

种粮大户的“金色梦”

本报记者 闫书御琳

“从小一直对土地有着深深的眷恋之情,我梦想着有一天让这些玉米能够走出家乡,让更多人吃上放心的玉米。”种粮大户张志友说。走进西安区钰喆家庭农场,映入眼帘的是一望无际金黄的玉米田,那片金黄让张志友黝黑的脸上不自觉地洋溢着丰收的喜悦。每一支沉甸甸的稻穗都是钰喆家庭农场汗水的结晶,每一颗饱满的谷粒里都藏着他金色的梦。

八年来,张志友一直为了这片农田劳心劳力。秋收时节,连片的农田里,金色的玉米如浪般翻涌,一派丰收景象。张志友驾驶着收割机来回穿梭忙碌,“这台新型收割机是新添置的,工作效率较老款提高了很多,省去了我不少时间。”张志友笑着说。

80后党员张志友从小就有个“农业梦”。长大后,他放弃去城市就业的机会毅然留在家乡种田,经过不断摸索,决定因地制宜种植玉米。此时,中央到地方都非常重视粮食生产和农民增收,一系列强农惠农政策相继出台,财政大力补贴,提高了农户种植玉米的积极性。于是,张志友成立了钰喆家庭农场,陆续购买各种机器设备,采用机械化规模种植玉米,不仅增加了自己的收入,还解决了部分农民的就业问题。

张志友想要当的可不是只盘算着自家几亩地的传统农民,而是懂科技、会机械的现代农场主。在张志友的设备仓库里,玉米种植全过程所需的机械一应俱全,并且已经更新换代了几批,这些设备为张志友规模化种植创造了条件,他的玉米种植面积也从最初的几亩增加到150多亩。与此同时,他的劳动强度越来越低,只需操纵机械就能快速完成玉米种植的各道工序。

除了不断提高机械化,张志友还不断引进新技术。“种地也要与时俱进,虽然种种植玉米是老营生,但想要提质增效还是得不断创新。”张志友说,这些年,在政策扶持和帮助下,他采用病虫害绿色防控、节水灌溉、选新种、施有机肥料等新技术,每亩增收200多斤,每年获得净利润13万元左右。自己致富后,张志友积极带动村民创业,他将自己的种地心得无偿分享给邻里,与他们共享现代高效农业技术带来的成果。

“感谢党和政府好政策的扶持,让我有机会实现自己的‘农业梦’。我生在农村、热爱农村、喜欢农业,我会为新农村建设尽自己的微薄之力。我要让我的梦想在玉米田上生根发芽,发展生态循环农业、提高资源利用率、走可持续发展道路、助力乡村振兴。”张志友信心满满地说。

让好粮卖出好价钱

本报记者 李及肃

俗话说:编筐织篓,重在收口。

经过春种、夏管,眼下正是秋收季节。今年,天公作美,可谓风调雨顺。面对疫情防控的特殊形势,市农业农村局召开了专家会议,提早研判、提早部署。4月22日,全市备春耕需资金11.86亿元,全部筹集到位;春耕生产需种子4900吨、底肥14.7万吨,全部到户;5.79万台(套)农机具全部检修完毕。5月16日,完成大田播种;5月末,完成水稻插秧,玉米、水稻均在适播期内完成春耕播种任务,为340.53万亩良田全年粮食丰收奠定了坚实基础。

记者从市农业农村局了解到,今年全市粮食收获将超32亿斤,我市农业生产“十八连丰”已成定局。目前,秋粮收获151.2万亩。其中,玉米125万亩,水稻18万亩,大豆7.3万亩。虽然形势喜人,但是如果收获后的粮食储存不当,则会给农民朋友带来不小的损失。

进入十月,我市小雨不断,这给秋收后农户安全储粮带来较大隐患。为切实做好农户安全储粮、科学储粮,防止因保管不当引起的粮食霉变,记者提醒广大农户做好庭院储粮。储粮设施上部有防雨雪苫盖,下部要架空通风,中部最好增设通风笼、通风网,宽度不宜大于1.5米,放置在通风朝阳处最佳;勤于观察粮情,如果发现异常尽快倒晒、降温降湿;做好生霉玉米的分类整理工作,要将生霉棒、塌底湿棒分离出来,单独存放、单独脱粒,避免好粮坏粮混大堆,互相粘附霉菌,引起降等降价。同时,把握好粮食市场行情,根据自家粮质和储粮条件,适时择机择价销售余粮。一定要克服惜售心理,不要跟风,切忌粮食下跌,就马上将粮食卖掉,很怕捂在手里,而粮价上涨时,却不肯出售,很怕卖早了,没赶上最好的价格。出售时应采取选棒脱粒的做法降低生霉粒含量,力争好粮卖出好价钱。

本版图片由本报记者 夏景明 刘鹰 摄

本版策划 李及肃 张庆春