福利院走出来的大学生

福利院走出来的大学生

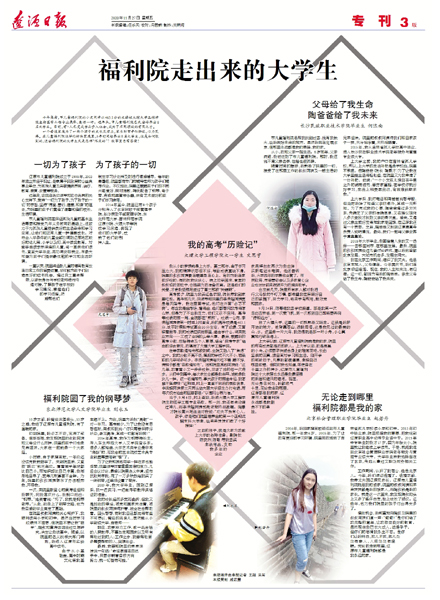

今年高考,市儿童福利院的小文同学以463.1分的成绩被大理大学工程学院生物医学工程专业录取,轰动一时。近年来,市儿童福利院已先后培养出8名大学生。目前,有7人已完成学业步入社会,成为了不同领域的有用之才。

一个普通家庭为了一两个孩子的成长及学业,家长时常手忙脚乱,心力交瘁。在儿童福利院这样的特殊家庭里,5年时间培养出8名大学生,这是如何做到的,这些福利院的大学生又是怎样“炼成的”?故事里自有答案!

一切为了孩子 为了孩子的一切

辽源市儿童福利院成立于1998年,2003年独立并迁于现址,是隶属于民政局的公益类事业单位,为孤残儿童及弃婴提供养育、治疗、教育、康复、安置等服务。

近年来,该院在各级领导和社会各界的关心支持下,秉持“一切为了孩子,为了孩子的一切”的宗旨,坚持“博爱、善行、健康、和谐”的理念,为院里的孩子们营造了温馨和谐的成长、生活环境。

市儿童福利院在保证孤残儿童的基本生活需要和接受九年义务教育的基础上,还致力于为孤残儿童提供良好的生活条件和学习空间,让他们和正常儿童一样健康成长。对符合入学条件的儿童全部协调到辽源地区较好的幼儿园、小学以及初、高中接受教育。对能够继续求学深造的儿童,将一直供他们读书,直至大学毕业,再协调安排就业,尽最大可能为孩子们提供最优越的学习和生活环境。

一直以来,院里将适龄儿童的德育教育放在日常工作的首要位置,尽可能为孩子们创造良好的读书机会。通过员工重点帮带,以家长身份与学校老师进行沟通对接,了解孩子在学校的学习情况,掌握他们的学习进程,然后帮他们制定学习计划并及时进行课后辅导。每年的寒暑假,院里都有专门的辅导老师为孩子们辅导作业。不仅如此,院里还根据孩子们的不同兴趣爱好,因材施教,特此配备了钢琴、电子琴、吉他和黑管等乐器,供有艺术爱好的孩子们学习使用。

2014年至今,院里已有8个孩子分别考入了北京民政干部管理学院、长沙民政干部管理学院、东北师范大学、吉林师范学院辽源分院、大理大学等院校学习深造,实现了他们的大学梦,成就了他们的别样人生。

父母给了我生命陶爸爸给了我未来

长沙民政职业技术学院毕业生 何远南

市儿童福利院是帮我找到过去、抚育我长大、给我美好未来的地方。虽然我现在定居北京,但那里永远都是我的牵挂、我的家。

从小,我和父亲一起生活。8岁那年,父亲病逝,我被送到了市儿童福利院。那时,我还说不清父亲名字,性格也很孤僻。

随着时间的推移,我熟悉了院里的一切,接受了在那里工作的叔叔阿姨及一起生活的兄弟姐妹。院里的叔叔阿姨待我们和自家孩子一样,天冷怕冻着,天热怕晒着。

2015年,我从吉林省孤儿学校高中毕业,进入长沙民政职业技术学院老年服务与管理专业读大专。

上大学之前,我的户口在吉林省孤儿学校,所以,上大学的生活补助是由学校出,院里不承担。但陶爸爸(院长 陶景才)为了让我在大学里能生活得轻松些,在院里又为我申请了一份补助。他说:“一个小女孩儿独自在千里之外的湖南读书,要穷家富路,在学校你就好好学习,生活上别委屈自己,有困难就联系我。”

上大学后,我打电话和陶爸爸说想寻根,但当时我除了知道父亲已逝外,其他一无所知。为了完成我的心愿,陶爸爸通过多方关系,先确定了父亲的准确信息,又在殡仪馆托人多次查找才找到父亲的骨灰盒。后来,又通过父亲生前好友得知我家是回族,在辽源我还有一个表哥。之后,陶爸爸又找到辽源清真寺负责人说明情况。最终,我们一起将父亲安葬于清真墓地。

2018年大学毕业,我面临着人生的又一选择——去哪座城市、在哪里发展。最后,院里的叔叔阿姨经过几番讨论研究,建议我到首都北京发展。大城市机会多,发展空间大。

我在北京工作期间,结识了我丈夫。他是北京本地人,父母健在。今年国庆节,我们在北京领证结婚。现在,我的人生知来处,有归宿。这一切,都因为有我的陶爸爸。亲生父母给了我生命,陶爸爸给了我未来。

我的高考“历险记”

大理大学工程学院大一学生 文思宇

我从小的梦想就是上大学。高三那年,由于学习压力大,我的精神状态很不好,导致成绩直线下滑。院里的叔叔阿姨看在眼里急在心上。有的为我在家做好吃的;有的找我谈谈心。晚上放学回来,食堂的叔叔怕我饿肚子,会提前为我准备夜宵。正是他们的关爱,才使我坚强地度过了高三那段“关键期”。

高考前夕,院里为我买红色衣服,院长带我到家里吃饭。高考那几天,院领导和院里的李洪超阿姨更是每天陪考。我在里面考试,他们在外面“忐忑不安”。每当我走出考场,看得出,他们都想问我考得怎么样,但是为了不给我压力,他们又忍不住问。高考等成绩的前一周,全院都在“煎熬”。成绩一公布,李洪超阿姨便第一时间上网查询,我的高考成绩是463.1分,比平时模拟考试高出50分左右。有了成绩,又面临着报考,我的成绩应该报哪里,适合学什么,将来就业方向……又成了全院的头等大事。最后,根据我的高考分数、性格特点及个人意愿,结合“报考专家”给出的综合意见,我填报了大理大学工程学院。

在等录取通知书那段时间,全院又陷入了“焦虑”之中。我的分数不高不低,填报的学校不大不小,被录取的几率可多可少。李洪超阿姨每天吃不香、睡不好,满脑子都是“录取通知书”。她和院里其他阿姨说:“这几年,我看着小文一步步成长,见证了她的每一次进步。从初中到高中,每次家长会都是我去开,她就像我女儿一样。这一纸通知书,事关孩子的前途命运,我怎能不焦虑呀!”这期间,网上一直查不到我的录取信息,李洪超阿姨便三天两头给大理大学招生办打电话,而每次校方给出的回答都是:“以官网公布为准。”

终于,9月6日,网上查到,我被大理大学工程学院生物医学工程专业录取。那一刻,我还有点没缓过神儿,而李洪超阿姨却激动地热泪盈眶。陶景才院长高兴地连连对我说:“功夫不负有心人。孩子,你是咱们院里培养出的第一个正规统招本科大学生,给弟弟妹妹们做了个好榜样!”

之后的日子,就是大家为我做上大学的各种准备。副院长陈安然(陈哥)带我去买生活用品,支助我多年的企业家吕辉叔叔再次为我出资买新笔记本电脑。他还告诉我,大学四年的学费他全管了。市民政局、市慈善总会以及多家爱心企业也纷纷前来祝贺并为我捐资助学。

出发前几天,院里所有家人都对我进行父母般的千叮万嘱,都希望我在照顾好自己的前提下,努力学习,将来学有所用,报效党和国家。

9月24日,陈哥送我去学校报道。那是我第一次走出吉林省,第一次乘飞机,第一次感到自己即将要奔向“诗和远方”。

到了大理大学,这里的一切既熟悉又陌生。这就是我梦开始的地方。他背靠苍山,远眺洱海,这是我见过的最美的山、水。这里像一片大海,我仿佛就是那一叶小舟,小心翼翼地行驶在海上。

上大学以前,辽源市儿童福利院就是我的家,院里的所有成员都是我的家人。上大学以后,我是离巢的小鸟,必须要尽快褪去身上的稚嫩羽毛,长出坚实的羽翼,独自面对学习和生活。刚开学的那段日子,凡事我都很谨慎,生怕自己哪里做错。但同时我也知道,即使身在千里之外的异乡,辽源市儿童福利院这个大家庭也永远是我最坚强的后盾和避风的港湾。现在,无论身在何处,我都底气十足,无论我走到哪里,辽源都是我的家,辽源市儿童福利院永远都是我割舍不下的牵挂。

福利院圆了我的钢琴梦

东北师范大学人文学院毕业生 刘永玉

10岁之前,我曾经流落街头,10岁之后,我进了辽源市儿童福利院,有了温暖的家。

初到院里,我忐忑不安,充满了戒备。但渐渐地,我发现院里的叔叔阿姨和父母没什么两样,院里的孩子们也像兄弟姐妹,大家在一起就像一个大家庭。

小时候,由于家庭变故,一年级还没读完我就辍学了。来到院里后,又直接“跳级”到三年级。看着同学年纪都比自己小,而知识却比自己丰富,我渐渐地自卑了,变得沉默寡言不合群。为此,院里的叔叔阿姨想尽了办法鼓励我、开导我。

一次,来院里献爱心的黄涛姐姐和我聊天,问我喜欢什么,我脱口而出:“钢琴。”她笑着说:“巧了,我就是钢琴老师。”从此,我走上了钢琴之路,也为我日后的学业奠定了基础。

在院里叔叔阿姨的关心呵护下,我顺利读完小学和初中。虽然当时学习成绩并不理想,但院里不想让我“辍学”,陶叔和黄涛姐姐经过反复研究,决定让我读高中。随后,以院里的名义找相关部门特批,我进入辽源市实验高中读书。

由于从小基础差,高中时期文化课我基本跟不上。为此,院里为我找“高教”一对一补习。高考前夕,为了让我没有思想包袱,陶叔和我说:“你只需要保持好状态,参加高考,其他一切都有我呢!”

2014年高考,我作为钢琴特长生,考入东北师范大学人文学院音乐系。很多人都知道,大学艺术类专业是非常“烧钱”的,而我念的三本院校艺术类专业就更需要用钱“堆”了。

为了让我和其他同学一样在家也能练琴,院里领导顶着重重困难和压力,几经会议讨论,最后以院里名义申请,经市民政局审批,花了一万多块钱给我买了一架钢琴,还单独设置了琴房。

2019年,我大学毕业。回到辽源后,我一边实习,一边做考取教师资格证的准备。

我的成长经历多变而曲折,但我又是如此的幸运,被党和国家关注着,被院里的叔叔阿姨呵护着,被全社会帮助着。回头想想,有时我自己都觉得有些不可思议,曾经的流浪儿,居然能从小学到读大学、当老师……

现在,我要努力工作,做一名合格的人民教师,不辜负党和国家以及所有帮助过我的人;工作之余,我要帮助更多需要帮助的人,回馈社会。

最后,我要和院里的弟弟妹妹说一句话:“命运掌握在自己手中,只要你朝着目标方向努力,就一切皆有可能。”

无论走到哪里福利院都是我的家

北京社会管理职业学院毕业生 赵若丹

2004年,我因家庭变故被送到市儿童福利院,那一年我6岁。2005年,为了让我有更好的学习环境,院里把我送到了吉林省孤儿学校读小学和初中。2013年初中毕业后,院里根据我的意愿,把我送到辽源职业高中幼师专业读中专。2015年中专毕业时我才17岁,因为年龄太小,院里就让我继续上学读书。于是,就把我送到北京社会管理职业学院老年服务与管理专业读大专。大学毕业后我选择留在了北京,先后从事过文职及财务相关工作。

工作期间,认识了我老公,他是北京人。今年,我们领证结婚了。结婚之前,我带丈夫回辽源见家长。辽源市儿童福利院就是我的娘家,院里的叔叔阿姨和弟弟妹妹都是我的娘家人,而陶叔就是我的家长。就是这一次回来,我发现陶叔的头上又多了些许白发,脸上也长了皱纹。这些年,他为我们院里的孩子付出得太多了。

借此机会,我郑重地向陶叔及院里的叔叔阿姨们道一声:“谢谢!”是你们给了我完整的童年,让我接受良好的教育。虽然现在我已长大成人,结婚孕子,但你们的恩情我永生不忘。是你们让我明白,孤儿不孤,孤儿处处有亲人,人间处处有温暖。无论我走到哪里,辽源市儿童福利院都是我永远的家。

本版稿件由本报记者 王超 采写

本版策划 咸凯慧